有机太阳能电池具有成本低、质量轻、可溶液加工制备大面积柔性和半透明器件等优势。通过引入吸电子结构单元以开发膜厚不敏感的阴极界面材料是实现高效稳定有机太阳能电池、助推其产业化的关键。目前常见的吸电子结构单元以芳酰亚胺(PDI、NDI)、吡咯并吡咯二酮(DPP)和苯并噻二唑 (BT)为主,通过其中亚胺(C=N)或羰基(C=O)p-pπ键吸电子的诱导与共轭效应,降低分子能级。因此,通过优选结构新颖的吸电子结构单元构筑阴极界面材料、实现材料光电性能优化,将为指导高效阴极界面材料开发提供宝贵的借鉴。

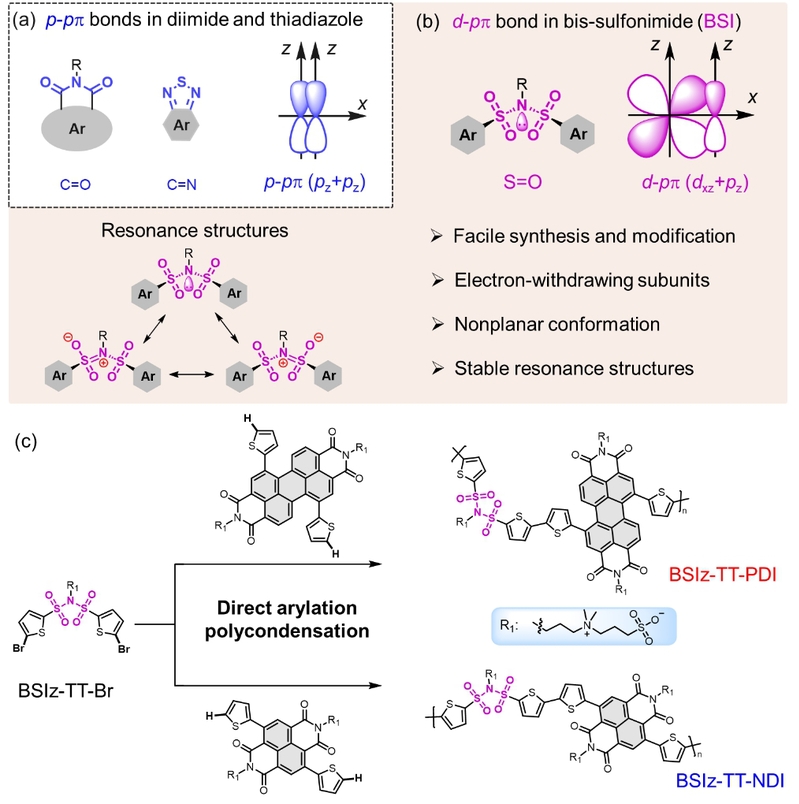

北京化工大学高精尖中心刘瑶课题组首次将双磺酰亚胺(BSI)吸电子模块引入阴极界面材料分子骨架构建。BSI含有多重d-pπ键而非p-pπ键,有望诱导独特的吸电子效应和非平面构型(图1a与b);BSI中氮原子孤对电子能够通过共振发生有效离域,避免了其碱性与亲核性对活性层材料的破坏;更重要地,BSI单元易于合成、结构修饰位点丰富,方便进一步功能化。最终,我们通过绿色且原子经济的C-H键活化聚合方法开发了一类结构特色鲜明的阴极界面材料(图1c)。

图1. BSI结构特征及材料合成

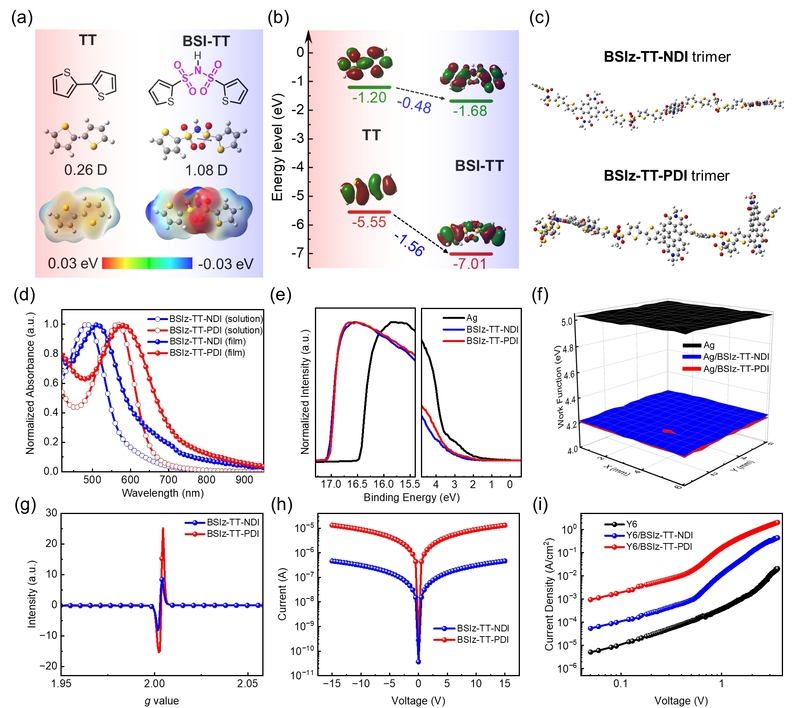

理论模拟和实验表征证实了BSI独特的电子和空间特性可以协同优化材料的电子结构与聚集态结构(图2a-c),通过共聚单元结构的调变,可进一步优化材料的光电性质与界面自组装行为。其中,BSIz-TT-PDI表现出适当的能级、优异的金属电极功函数修饰能力以及优异的电学性能(图2e-i)。

图2. BSI电子和空间特性及材料光电性质

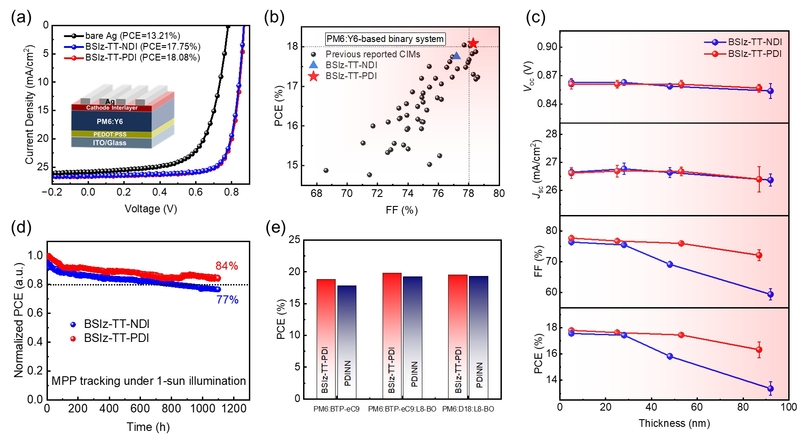

利用BSIz-TT-PDI修饰的PM6:Y6器件获得了18.08%的光电转换效率(PCE),是迄今为止该体系报告的最佳结果之一(图3a,b)。通过对不同厚度界面层器件的性能研究发现,BSIz-TT-PDI在5至95 nm的厚度范围内,器件均能保持最高效率的94%,证实了基于BSI界面层的优异的膜厚容忍度(图3c)。基于BSIz-TT-PDI的器件还表现出出色的运行稳定性,在最大功率点连续照明工作1100小时后,初始 PCE仅降低16%(图3d)。此外,BSIz-TT-PDI在其他二元、三元活性层体系中均表现出良好的适用性,并获得了比商业化界面材料更优异的性能, 在PM6:BTP-eC9:L8-BO体系中实现了19.80%的PCE(图3e)。

图3. 材料光伏器件性能表征

总之,我们首次将含有多个d-pπ键的BSI单元作为一种新型、结构可拓展的吸电子单元引入到有机太阳能电池阴极界面层材料的构筑。BSI独特的分子结构与电子结构特性,赋予了界面层材料良好的电学性能与界面修饰能力,为通过阴极界面工程开发高效稳定的有机太阳能电池提供了一条可行思路。

该工作以“Exploiting Bis-Sulfonimide Featuring Multiple d-pπ Bonds to Construct Interlayers for Organic Solar Cells”为题发表于《Angew. Chem. Int. Ed.》,第一作者为北京化工大学高精尖中心博士生樊艳辉和文俊杰,通讯作者为北京化工大学化学学院刘文旭副教授和高精尖中心刘瑶教授。本研究得到了国家自然科学基金项目的资助。

文章信息:

Yanhui Fan, Junjie Wen, Huanhuan Yang, Huixiang Zhang,Wentian Han, Zuhao You, Yuxing Wang, Wenxu Liu, and Yao Liu. Exploiting Bis-Sulfonimide Featuring Multiple d-pπ Bonds toConstruct Interlayers for Organic Solar Cells. Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202500096.

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202500096