有机近红外光电探测器(NIR OPDs)具有质量轻、柔性好、光谱可调性强的优点,在光学通讯、夜视成像以及健康监测等诸多领域具有潜在应用价值。近年来,窄带隙稠环电子受体(FREAs)的结构创新为推动了NIR OPDs性能突破带来契机。然而,目前大多数NIR OPDs的暗电流密度仍然较高(10-8~10-10 A cm-2数量级),极大阻碍了器件在近红外区探测率的进一步提升。除了性能之外,成本与稳定性也是NIR OPDs走向应用时需要重点考虑的两个关键指标;稠环电子受体合成产率较低,导致成本居高不下,而目前关于NIR OPDs的稳定性尤其是热稳定性研究仍然较少。因此,通过合理的分子结构设计,开发低成本窄带隙有机半导体从而实现兼具高灵敏度、高稳定性的NIR OPDs具有重要意义。

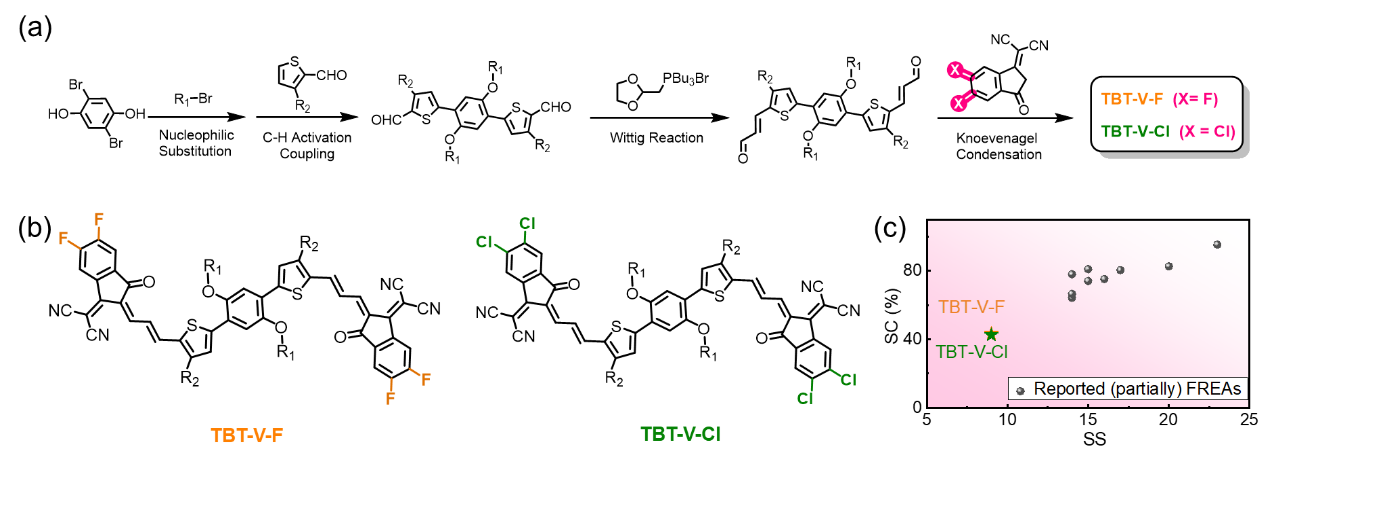

图1. 完全非稠环电子受体(FNREAs)TBT-V-F与TBT-V-Cl的设计与合成

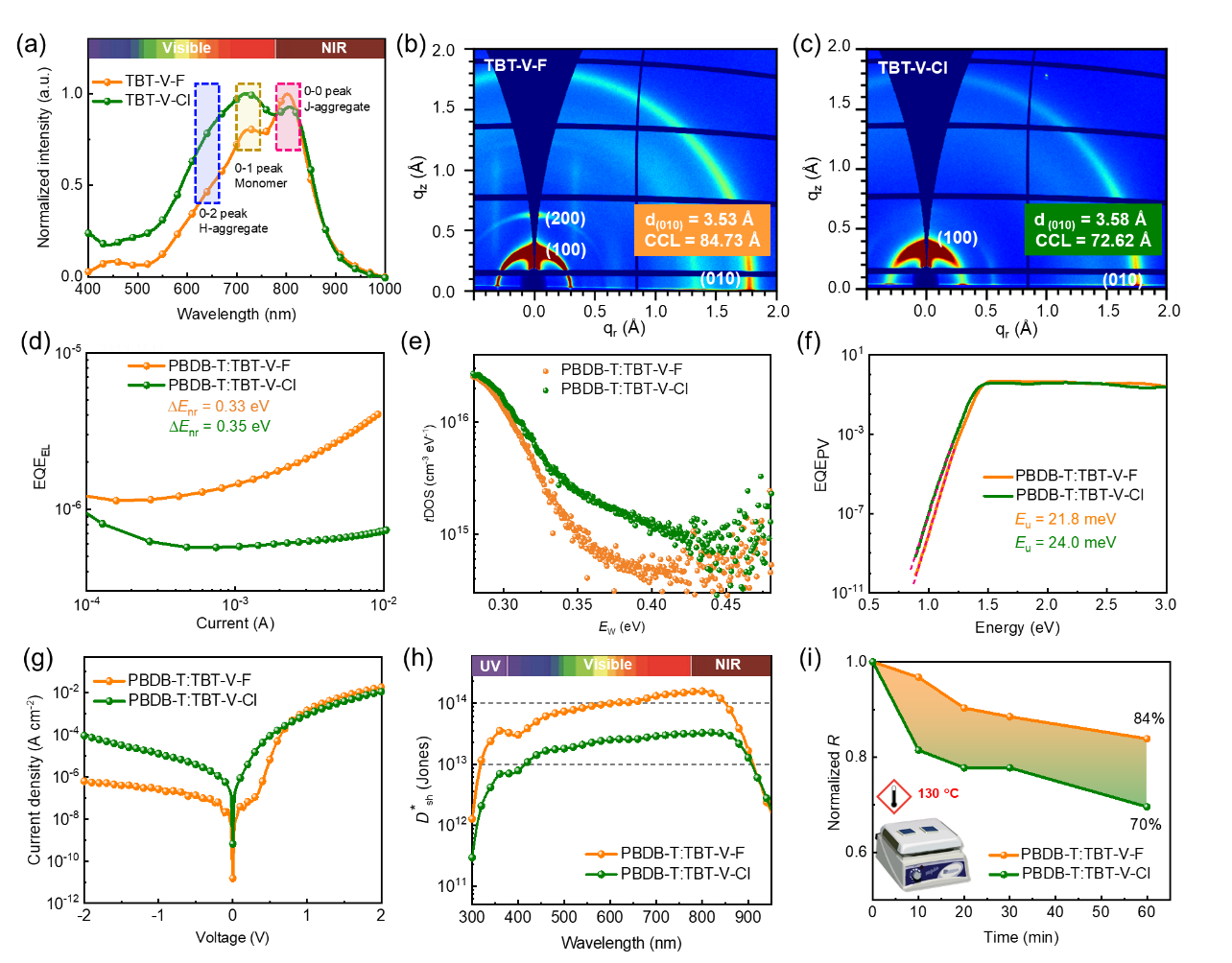

软物质高精尖中心刘瑶课题组开发出了两种窄带隙完全非稠环电子受体(FNREAs),命名为TBT-V-F与TBT-V-Cl(图1a与b)。与常用于NIR OPDs构筑的FREAs相比,两种FNREAs的合成步骤明显缩短,合成复杂度随之大幅降低(图1c)。由于分子内多重构象锁定作用,两种FNREAs分子骨架平整,在近红外区具有强吸收,边带接近1000 nm(图2a)。值得注意的是,与氯化端基的TBT-V-Cl相比,氟代端基的TBT-V-F展现出更强的J-聚集特性与结晶性(图2a-c),一方面可提高薄膜态的电致发光效率,降低器件非辐射能量损失(图2d);另一方面有助于抑制陷阱态形成与结构无序(图2e与f),有望实现NIR OPDs暗电流的大幅降低。

研究表明,基于PBDB-T:TBT-V-F的NIR OPDs在未施加偏压下的暗电流密度达到1.53×10-11 A cm-2,只有PBDB-T:TBT-V-Cl器件的四十分之一(图2g)。得益于暗电流密度的下降,基于PBDB-T:TBT-V-F的NIR OPDs在310至910 nm波长范围内的噪声比探测率均超过了1013 Jones,且在600-850 nm范围内的噪声比探测率超过了1014 Jones,远高于基于PBDB-T:TBT-V-Cl的器件(图2h)。此外,由于存在较强的分子间相互作用力,基于PBDB-T:TBT-V-F的NIR OPDs表现出优异的热稳定性:130度加热1小时后,响应度仍能保持最优值的84%(图2i)。

图2. 材料表征与光探测器件性能

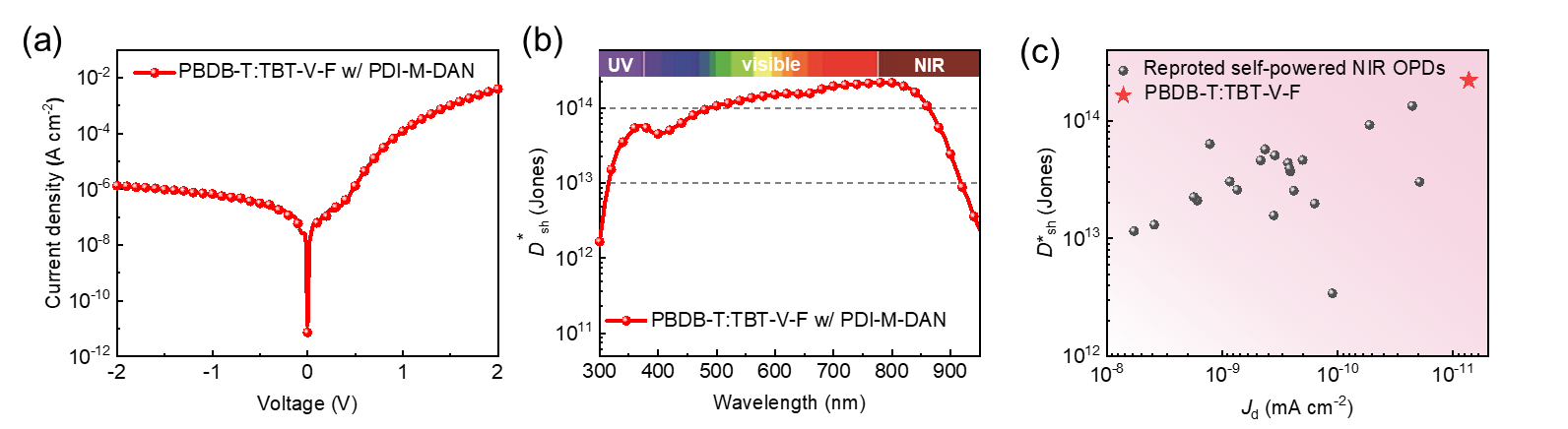

通过使用具有n型自掺杂能力的两性离子聚合物进一步钝化电子传输层,基于PBDB-T:TBT-V-F的自供电型NIR OPDs实现了低至7.3×10-12 A cm-2的暗电流密度,800 nm处的噪声比探测率峰值为2.2×1014 Jones,是目前报道的有机近红外光电探测器的最优结果之一(图3)。

图3. 本工作中最佳光探测器件性能

总之,本工作开发了两种合成复杂度较低的窄带隙完全非稠环电子受体,系统的性能表征揭示了端基氟化对于调控此类分子聚集行为的重要作用,是获得高效稳定有机近红外光电探测器的重要基础。本研究工作为高效、稳定低成本近红外有机光电探测器的开发提供了独特思路。

该工作以“Terminal Fluorination Modulates Crystallinity and Aggregation of Fully Non-Fused Ring Electron Acceptors for High-Performance and Durable Near-Infrared Organic Photodetectors”为题发表于《Angew. Chem. Int. Ed.》上,第一作者为北京化工大学化学学院刘文旭副教授、高精尖中心硕士毕业生郭文敬以及天津科技大学讲师付路路,通讯作者为高精尖中心刘瑶教授。北京化工大学软物质与工程创新中心为第一通讯单位。本研究得到了国家自然科学基金项目的资助。

文章信息:

Wenxu Liu‡, Wenjing Guo‡, Lulu Fu‡, Yuxin Duan, Guoxin Han, Jiaxin Gao, Huayi Liu, Yuxing Wang, Zaifei Ma, and Yao Liu* Angewandte Chemie International Edition DOI: 10.1002/anie.202416751

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202416751